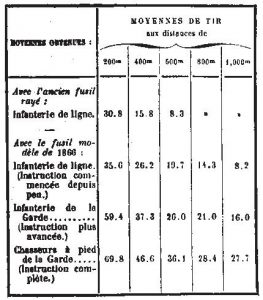

Au travers de la retranscription d’un article ponctué d’une once d’optimisme paru en 1869, on a vu les débuts de l’adoption du nouveau fusil réglementaire français : le fusil modèle 1866 Chassepot.

“Une arme tirant tant de cartouches que l’ennemi serait vite taillé en pièce en cas de conflit” selon l’article d’avant guerre (celle de 1870).

Qu’en est il en 1873 ? A travers l’étude de textes moins anciens, que peut on en déduire ? Y a t’il un rapport avec des faits plus contemporains ?

L’adoption du fusil mle 1866 Chassepot

En 1865, alors que la commission permanente de Versailles avait choisi un fusil se chargeant par la bouche pour remplacer le fusil réglementaire, l’empereur Napoléon III émet le souhait de l’adoption d’un fusil se chargeant par la culasse. En effet, les récentes victoires de la Prusse obligent à un choix plus moderne. Cet état avait adopté depuis plusieurs décennies (1840) un fusil se chargeant par la culasse : le fusil Dreyse.

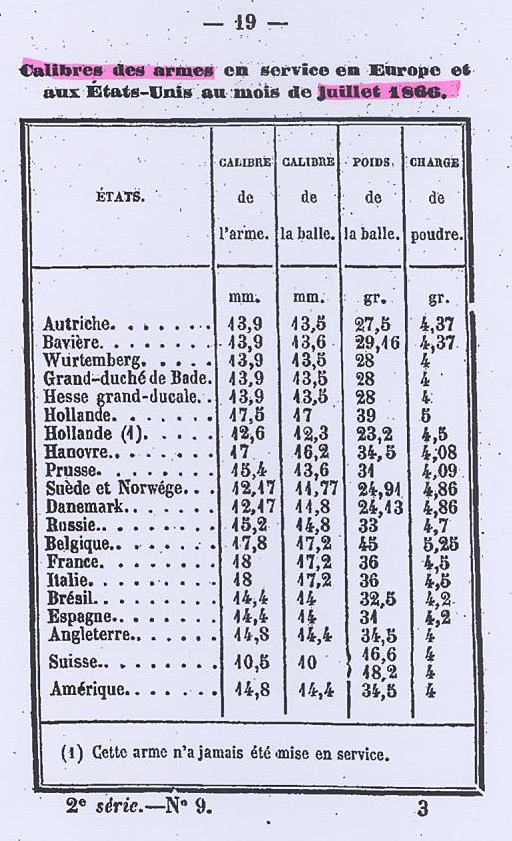

Sous l’influence Suisse, la tendance de l’époque tend à la diminution du calibre. On cherche une arme de calibre entre 10 et 15 mm afin d’obtenir une trajectoire plus tendue et permettre de tirer à de plus grandes distances, ce qui est moins aisé avec un projectile de 17 ou 18 mm. On cherche ainsi à impacter fortement, voir défaire, l’ennemi avant le combat à l’arme blanche.

Tableau de concordance calibre / arme réglementaire en 1866

C’est une période de fortes évolutions techniques, de nombreuses orientations existent. Cependant, on fait des tests de sélection avec un fusil rétrograde mais encore fortement ancré dans les esprits : le fusil à piston. Ce dernier représente finalement un étalon de l’ancien armement et d’une ancienne façon de faire la guerre. En revanche, aucune arme à étui métallique n’est présente sur les rangs, c’est trop tôt pour la France.

Finalement, la commission est chargée de se prononcer sur trois armes : le fusil Chassepot, le fusil Chassepot modifié par Mr Plumerel et un fusil se chargeant par la bouche. Le fusil Chassepot fut adopté.

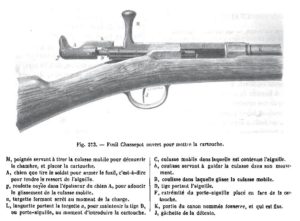

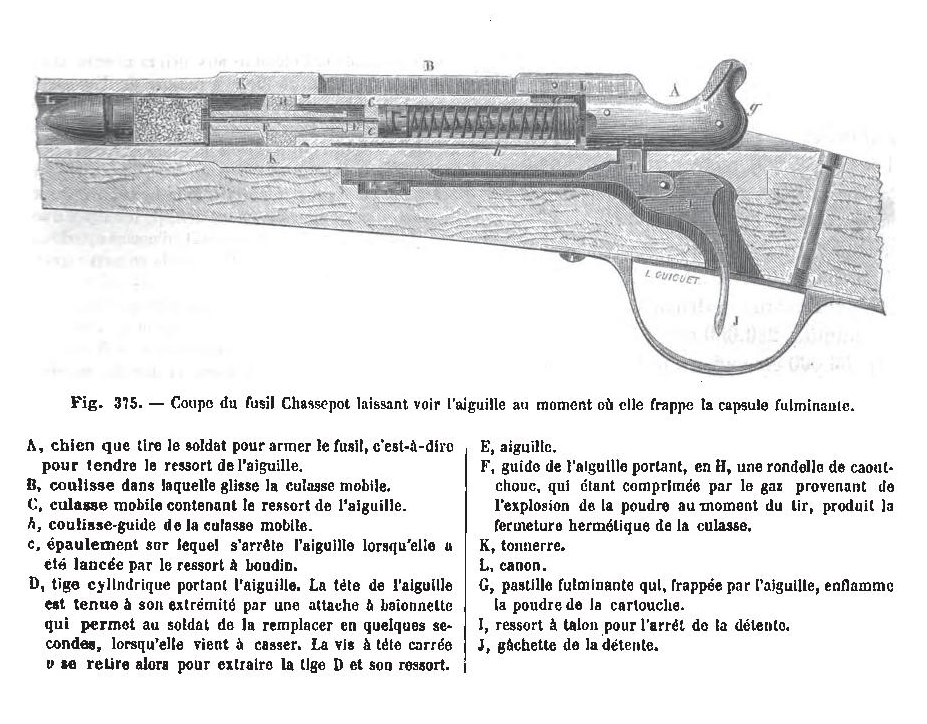

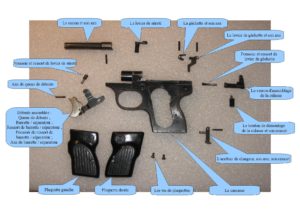

Le créateur du fusil mle 1866 est l’auteur de trois brevets : l’obturateur en caoutchouc, le mécanisme à verrou dérivé du Dreysse prussien, la cartouche. Les caractéristiques balistiques du canon et de l’ogive : longueur de balle/calibre, poids de balle/charge de poudre, forme et inclinaison des rayures/influence de la rotation du projectile ont été définies d’après les études de divers intervenants et commissions puis appliqués sur le mécanisme Chassepot.

Le 14 février 1866, une commande de 1500 armes est passée à la manufacture de Châtellerault.

En juin 1866, 400 fusils sont réceptionnés. Ils seront envoyés au camp de Châlons pour être testés par la garde impériale (voir premier article sur le fusil Chassepot).

Le 03 juillet 1866, création des manufactures de St Étienne et de Puteaux. L’objectif est la fabrication de 150 000 armes par an et de 1800 machines outils destinées aux manufactures.

Le fusil mle 1866 est une arme résolument moderne pour son époque. Terriblement bien réalisée et qui a demandé un effort important à la nation. Vient ensuite le temps des premiers essais puis de l’épreuve du feu. Le seul critère de l’arme à feu individuelle ne suffit pas à prédire le vainqueur des batailles à venir.

Le cadre idyllique décrit par le premier article a t’il évolué ? Qu’en est il de la meilleure arme d’Europe ? Les brevets de Mr Chassepot sont ils adaptés à une arme de guerre construite rapidement avant un conflit important ? Ou à une arme de stand ? Le délais entre la livraison des fusils et le début de la guerre sera t’il suffisant pour remédier aux divers problèmes techniques ?

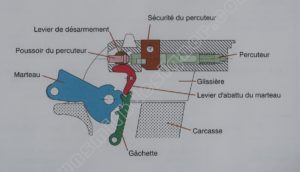

Les défauts de l’arme

Les crachements vers le visage du tireur (synonyme de manque d’étanchéité) sont les raisons du retard d’adoption et de propagation des armes à chargement par la culasse. Mr Chassepot se sert d’un matériaux récent pour l’époque : une rondelle en caoutchouc pour réaliser cette étanchéité qui au passage réduit le recul de l’arme. La pièce se détériore de diverses manières. Elle se craquelle, elle fond et obture le canal de l’aiguille, elle perd son élasticité. Les crachements augmentent de manière croissante lorsqu’en fondant elle perd de son diamètre. Le soldat dispose dans sa giberne d’une pièce en remplacement. L’emploi de cette matière est un choix audacieux. A ce jour, très peu d’arme ont utilisé le caoutchouc pour cette fonction. Le Chassepot est peut être la seule.

Comme on l’a vu ci-dessus, l’étanchéité est plus ou moins bien faites vers l’extérieur. Il en est de même vers l’intérieur. Les gaz, fruit de la combustion de la poudre, vont partout où ils ne rencontrent pas de résistance. C’est ainsi qu’ils passent dans la culasse par le canal de l’aiguille de percussion. Ce qui à pour conséquence de détremper le ressort de percussion entrainant une percussion faible voir la casse du ressort. Dans certains cas, il est possible d’armer le chien (le percuteur) en claquant la plaque de couche au sol. Les gaz de combustions encrassent aussi fortement l’intérieur de la culasse.

L’encrassement ne touche pas seulement l’intérieur de la culasse mais la chambre également. Des débris et résidus de tir restent présents et empêchent l’introduction des munitions suivantes.

Le diamètre de l’aiguille est de 1,5 mm. Un diamètre doublé, soit 3 mm, amènerait une solidité 4 fois supérieure selon une étude de l’époque.

La fermeture musclée de la culasse peut entraîner la percussion d’une cartouche. Cette fermeture brutale existe suite à l’absence de rampe de fermeture inclinée sur la boite de culasse. La présence de cette usinage aide le tireur à pousser progressivement la munition en chambre tout en verrouillant la culasse. L’immense majorité des armes à verrou modernes possèdent cette rampe, elle apporte un confort sans pareil.

La finition polie blanc de l’arme, en plus d’être très visible de très loin, demande un entretien important sous peine de corrosion.

Malgré le discours de Mr Thier, président de la république, du 08 juin 1872 :

“De l’avis des hommes de guerre, le fusil Chassepot était la meilleur arme en usage dans les armées”.

“Le fusil Chassepot est reconnu excellent sauf la cartouche, que tous les pays d’Europe cherchent à améliorer” …

Bien qu’il soit nécessaire d’avoir à l’esprit le contexte industriel de l’époque ainsi que la rapidité avec laquelle l’arme a été fabriquée et distribuée, il semble tout de même que l’on puisse adresser quelques reproches sur la conception du fusil Chassepot contrairement à l’article précédent.

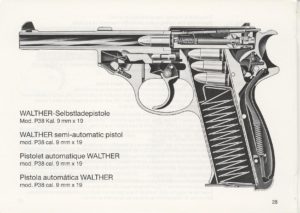

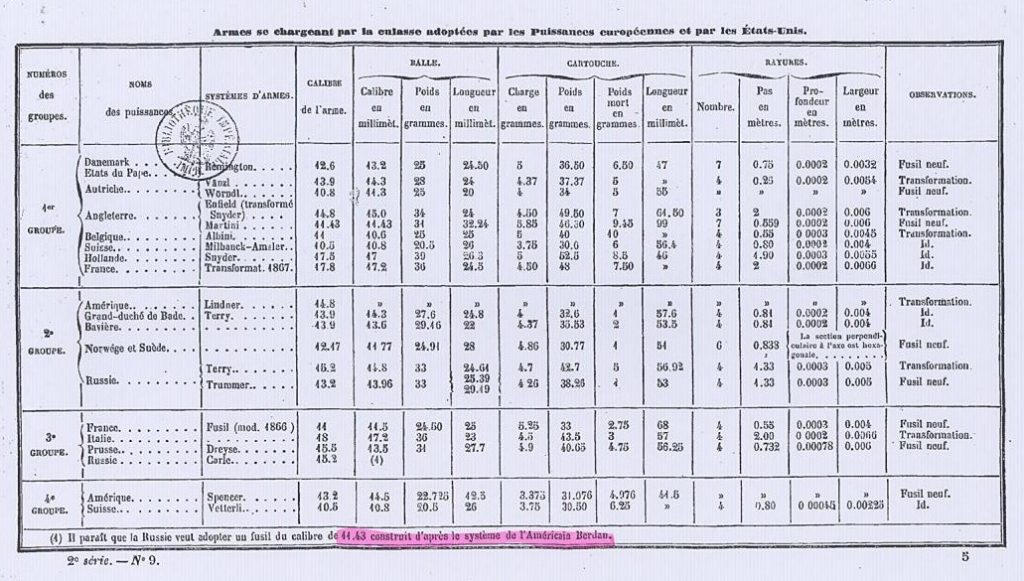

Tableau des armes se chargeant par la culasse en Europe et aux Etats-unis

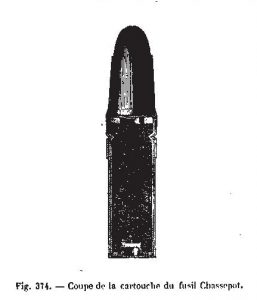

La cartouche du fusil Chassepot

Comme dit précédemment, trois principes entrent en compétition à cette période de l’histoire de l’armement : le chargement par la bouche, la cartouche à étui combustible, la cartouche à étui métallique. Bien que proposé par la commission de Versailles, le chargement par la bouche est jugé dépassé, balayé par les conséquences de la batailles de Sadowa.

La cartouche à étui combustible s’est retrouvée donc en compétition avec la cartouche à étui métallique. Bien que certains observateurs de l’époque donnent leur préférence pour cette dernière dont il est dit qu’elles sont de meilleure qualité même en provenance de l’étranger. Les inconvénients de celle-ci ont eu une plus importante tribune. Les défauts de l’époque de la cartouches métalliques sont :

- le surplus de poids de l’étui. Le poids de l’étui ajouter à celui de l’ogive diminue le nombre de cartouches que peut emporter le soldat ;

- la réactivité chimique entre l’étui et la poudre qui peut entraîner un début de décomposition de la poudre ;

- l’extraction délicate ;

- les étuis qui sont susceptibles de se fendre ;

- nécessite l’emploi d’extracteur. Une pièce fine, donc fragile, pas aisée à remplacer par le combattant sur le champs de bataille ;

- la cartouche ne peut être rechargée ou fabriquée par le combattant ;

- l’outillage nécessaire à la production de masse est jugé trop couteux ;

- les différences dimensionnelles des étuis dues à divers fabricants ;

- le manque de puissance de la munition ;

- la difficulté de chambrage en cas de chocs sur l’étui ;

- le coût de fabrication de l’étui .

En 1866, aucune arme à étui métallique ne figure en compétition avec le Chassepot.

En 1873, le choix entre modernité (cartouche à étui métallique) et semi-modernité (cartouche à étui combustible) n’est pas fait. Les finances publiques, les principes militaires passés font dire à certains que la cartouche à étui papier reste l’avenir. Le choix sera tranché en 1874. C’est probablement le temps utile au perfectionnement de l’étui métallique et le temps de vaincre une certaine résistance aux changements.

La cartouche réglementaire du Chassepot

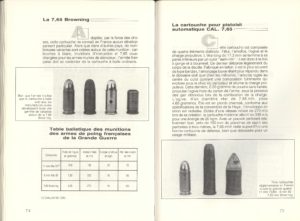

Les caractéristiques de la cartouche réglementaire sont :

- charge de poudre : 5,25 grammes ;

- poids de balle : 24,5 grammes ;

- une balle de 25 mm de longueur (devrait s’approcher des 33 mm pour une plus grande précision, 3 fois le diamètre) ;

- diamètre de l’ogive : 11 mm.

Selon la notice sur les cartouches pour armes de guerre et notamment pour fusil Chassepot (1873), les 5 qualités d’une cartouche d’arme de guerre devrait être :

- la conservation de la cartouche ;

- la régularité, promptitude, sécurité, justesse de tir ;

- la solidité de la cartouche ;

- la facilité de fabrication ;

- l’économie sur le prix de revient .

1 La conservation de la cartouche

On a un peu de mal à imaginer une bonne et longue conservation des munitions en papier chargées à poudre noire. De plus, de quelle conservation parlons nous ? celles des composants avant fabrication, conservation de la munition manufacturée, conservation lors de la livraison, conservation en soute à munitions, conservation lors des transports opérationnels, conservation dans les besaces des soldats… Chacune des manipulations citées peut être, si elle est mal effectuée, source de détériorations. Les munitions à étui combustible sont fragiles, elles doivent être à l’abri des conditions atmosphériques difficiles…pas aisé en tant de guerre. La cartouche du Chassepot n’est pas idéal en la matière.

2 La régularité

Cette qualité provient de l’homogénéité d’un lot de cartouches. Elle dépend donc de nombre de critères comme la conservation, la régularité des composants, de la fabrication…autant dire que les paramètres à maitriser sont importants surtout si une partie de la fabrication est déléguée à des ateliers civils. A cela on doit ajouter les dépôts irréguliers laissés par les résidus de tir et de l’étui papier dans la chambre qui vont fausser la régularité.

2 La promptitude

La rapidité du tir au fusil Chassepot est un réel avantage comparé à une arme se chargeant par la bouche et ceci d’autant plus qu’il permet un rechargement accroupi ou couché. Cette rapidité n’est possible uniquement si la chambre de l’arme n’est pas trop encrassée ou si l’ogive ne s’est pas désolidarisée de l’étui dans la besace du soldat…entre autres.

2a La sécurité

C’est un peu naturellement que la cartouche du Chassepot n’offre pas toute les garanties de sécurité. La raison a déjà été évoquée au dessus : il ne peut y avoir de sécurité au tir d’une munition sans étui si le mécanisme à chargement par la culasse n’est pas étanche.

2b La justesse du tir

Quelques critères de la justesse du tir sont le centrage de la balle sur l’axe du canon, la régularité de la vitesse de la balle, l’usure et la propreté du canon, la régularité du poids et du diamètre de l’ogive…

Faire coïncider l’axe de la balle et l’axe du canon alors que la chambre est soumise à encrassement peut sembler compliqué. De même dans le cas d’une chambre exempte de résidus, il existe toujours un jeu entre le cône de raccordement et l’ogive provoquant un désalignement. Ce jeux peut être diminué (mais pas supprimé) en utilisant plusieurs épaisseurs de papier autour de l’ogive, il en résultera toujours un tassement donc une irrégularité.

Selon l’état de la bague en caoutchouc de la culasse, il peut exister des pertes de gaz qui modifient la pression interne et donc la vitesse de l’ogive. Cela va avoir une influence sur la tension du projectile et donc sur la justesse du tir. Les résidus de tir présents dans les rayures du canon auront le même impacte.

3 La solidité de la cartouche

La solidité de la cartouche du Chassepot est très insuffisante pour une cartouche de guerre. Il est estimé que 20 pourcent des munitions ont été détériorées lors du conflit de 1870-1871, parfois détruites dans la sacoche des militaires lors des déplacements. On trouve des traces d’histoires de soldats fuyant l’ennemi par manque de cartouches, par faute d’approvisionnement qui ne viennent pas … même avec le chemin de fer.

4 La facilité de fabrication

En adoptant la cartouche à étui papier, les décideurs aimeraient laisser au soldat la possibilité de réaliser lui même ses cartouches. Dans le cas de la prise d’un convoi, campement ennemi, il est alors possible aux combattants de se servir des stocks de poudre et amorces laissées par l’adversaire.

Néanmoins les munitions se complexifient, il n’est plus aussi aisé de les faire fabriquer par les soldats dans une guerre davantage en mouvement. On compte sur l’emploi du chemin de fer pour acheminer les approvisionnements. C’est le début du “soutien opérationnel industriel”. Il est aisé en revanche de mettre en place des ateliers de fabrication avec des ouvriers formés et un outillage simple. Il semblerait que des munitions de mauvaise qualité aient été livrées par des ateliers civils lors du conflit de 1870-1871. Un ouvrier fabrique 85 cartouches par tranche de dix heures.

Suite à la modification des usages militaires et l’allongement de la portée des armes la consommation en munition explose. C’est probablement une des raisons des défauts d’approvisionnement.

5 L’économie

En 1873, une lois militaire programme 1 200 000 hommes sous les drapeaux. A raison de 100 cartouches par personnel et par an, un besoin annuel de 120 000 000 cartouches sont nécessaires sous peine d’une instruction insuffisante. On imagine sans effort que chaque composant doit être optimisé afin de réduire le coût au maximum et ainsi réduire la facture. Au vu du besoin annuel de cartouches, la plus petite économie répercutée sur chaque munition représente très rapidement des sommes importantes. La cartouche à étui papier reste plus économique que la cartouche à étui métallique.

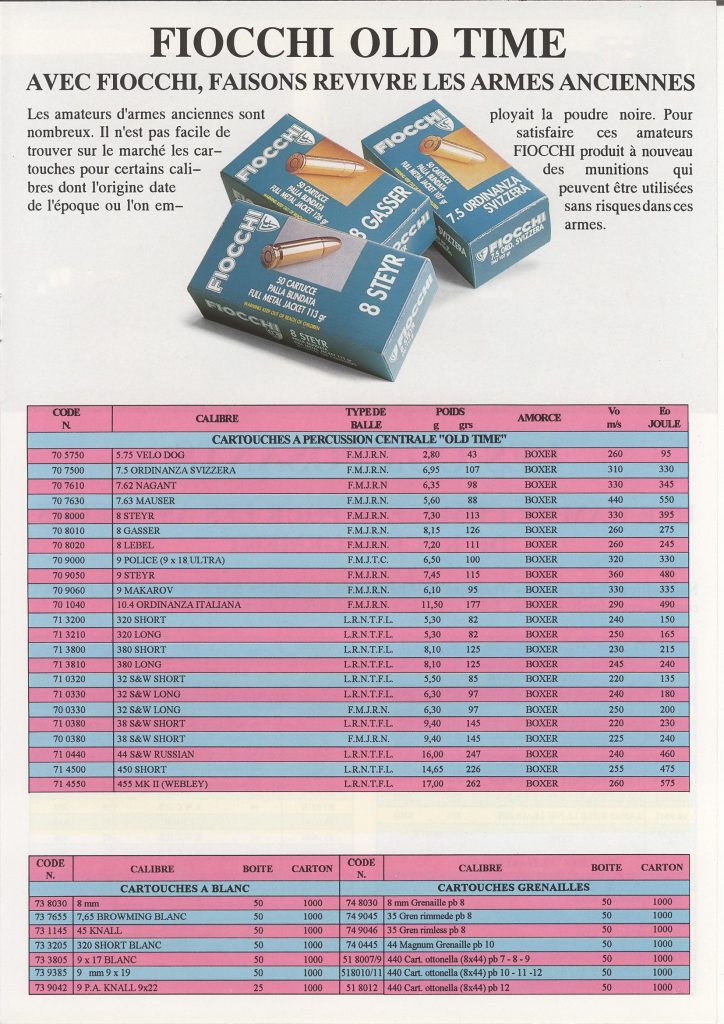

Peut on dire pour autant que 100 cartouches à l’année suffisent pour éduquer et entretenir les connaissances d’un tireur, d’un soldat ? On voit alors l’intérêt d’inciter les initiatives privées comme la constitution de stands de tir civils, de sociétés de chasse, d’éduquer les enfants au tir à l’école, de proposer des armes proches d’armes réglementaires aux civils afin qu’ils s’entraînent tout au long de l’année sans pour autant impacter les ressources de l’état. On retrouve dans les anciens catalogues des manufactures les traces de ces initiatives.

Bon nombre des critères ci-dessus ne sont pas atteints, pourtant, la cartouche papier sera acceptée.

La cartouche Callebaut

“Le fusil Chassepot est reconnu excellent sauf la cartouche, que tous les pays d’Europe cherchent à améliorer.” (discours du président de la république 8 juin 1872)

Dans une volonté de doter le fusil Chassepot d’une munition plus adéquate. La maison Callebaut (paris) propose une cartouche à corps en bois. Cette nouvelle cartouche sans étui métallique est dite à étui chassé.

Cette version de cartouche à étui consommable apporte un tir plus rapide de 150 cartouches pour seulement 101 cartouches tirées avec les munitions réglementaires. Un seul raté sur 1089 cartouches tirées. 207 cartouches tirées sans incident lié au système d’étanchéité en caoutchouc contre 85 dans le fusil réglementaire grâce à l’emploi d’une membrane en caoutchouc fermant le tube de la cartouche et qui sous la pression de la veine gazeuse prends un diamètre plus important (diminuant les sollicitations sur le caoutchouc obturateur).

Lors du tir, le tube en bois de 13,5 mm de diamètre est forcé dans le cône de raccordement, ce qui le brise et les morceaux de bois en sortant du canon nettoie ce dernier. Aucunes parcelles de bois ne restent dans la chambre.

Le corps en bois de la cartouche est plus résistant que celui de la cartouche réglementaire. Selon le fabricant, celui-ci peut être à demi-écrasé, la munition fonctionne toujours. Si Elle fonctionne toujours… elle doit être difficile à chambrer !!

200 cartouches peuvent être fabriquées en dix heures, soit 2,35 fois plus que pour la munitions réglementaires. Le temps n’est pas le seul à être économisé, les munitions ratées le sont aussi.

Cette cartouche ne semble pas avoir été adoptée par les armées. L’année suivante, le fusil Gras mettra fin à la cartouche à étui papier, l’ère de l’étui métallique est arrivée.

Je n’ai pas trouvé de représentation de cette munition.

Conclusion

On peut voir à travers ces deux articles la différence entre la retranscription du livre et la réalité de la guerre, finalement… entre la théorie et la pratique.

Pressée par les victoires Allemandes, dont celle du 03 juillet 1866 à Sadowa, la France décide à la hâte d’équiper son armée. Elle choisie une arme moderne pour l’époque : le fusil mle 1866 Chassepot. Elle en profite pour créer de nouvelles manufactures. Le choix fait par la France est audacieux. Les ingénieurs modernes n’ont pas clairement résolu et donc pas ou peu commercialisé ce type d’arme. En effet, l’utilisation des étuis combustibles est amenée à se heurter à des problématiques difficiles à résoudre aujourd’hui encore. Notamment l’encrassement de la chambre et l’étanchéité. C’est ambitieux en 1865-1866 que de vouloir remplacer une arme réglementaire à piston par une arme additionnant plusieurs avancées techniques avec l’espoir de résoudre des problèmes majeurs (emploi d’un mécanisme à chargement par la culasse étanche, réduction du calibre, encrassement du à la poudre noire, encrassement du aux résidus de papier brulé, évolution de la doctrine d’emploi des armes longues, adoption d’une nouvelle munition, fabrication en série de la nouvelle munition, utilisation d’une matière peu courante alors en armurerie : le caoutchouc, etc…) tout ça fabriqué par une nouvelle manufacture.

La manufacture d’arme de St Étienne fournira les armes commandées peu de temps avant l’entrée en guerre, mais qu’en est il de l’instruction des soldats, officiers, services de santé, les approvisionnements divers…

L’Allemagne a pris les devants en dotant son armée de fusils à chargement par la culasse bien avant les autres nations (1841, 25 ans avant la France). Cette avance a surement eu des déboires mais en s’équipant des décennies avant les autres, ils ont eu le temps de palier aux divers évènements techniques et de former leurs soldats, armuriers, officiers pour les rendre plus aptes au service de cette arme.

Suite à la dépêche d’Ems et malgré les avertissements d’Adolphe Thier, la France déclara la guerre à l’Allemagne. La guerre dura du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871 soit un peu plus de six mois. Le résultat du manque de préparation sera la perte de l’Alsace-Lorraine. Territoire qui restera allemand jusqu’à la fin de la première mondiale soit 47 ans.

Des problèmes fondamentaux touchant directement aux brevets de Mr Chassepot auraient mérité d’être expérimentés plus tôt ce qui aurait permis aux divers échelons de maintenance et d’approvisionnement civils et militaires de régler certains défauts avant le conflit. Ou alors, ne pas déclarer la guerre à l’Allemagne le temps de régler les anomalies. Les fusils Chassepot seront transformés à partir de 1874 pour le tir de la cartouche métallique. Il portera le nom de 1866/74 Gras.

En 1873, l’Amérique, l’Angleterre, la Belgique ont adopté des armes à cartouche métallique. La France résiste, la cause en est peut être l’absence, la limitation des industries privée qui amènent, dans l’espoir d’un contrat gouvernemental important, une innovation, une compétition plus abondante. La France a préféré l’inverse : le monopole des manufactures nationales dont l’insuffisance peu survenir, l’histoire l’a démontré pendant la guerre de 1870-1871 et de nombreuses années après. A lire :

L’importance des armuriers régimentaires et des entreprises privées pour faire évoluer le monde de l’armement, modifier rapidement des armes de dotation n’est plus à démontrer. Une nation se doit d’entretenir des connaissances et des talents. A ce jour, la situation de l’industrie de l’armement en France est telle que l’industrie privée se meure, la manufacture d’arme de St Étienne est fermée, le prochain fusil d’assaut de l’armée française sera allemand…

Sources utiles à la rédaction de cet article :

Vous pouvez télécharger ces trois documents sur la page téléchargement du site :

- De l’armement de l’Europe et des Etats-unis : influence du fusil à tir rapide sur la tactique et l’instruction du soldat – 1870 – (bnf-Gallica) ;

- Le fusil de petit calibre et le traitement des blessures par armes à feu en campagne – 1892 – (bnf-Gallica) ;

- Notice sur les cartouches pour armes de guerre et notamment sur la cartouche pour fusil Chassepot – 1866 – (bnf-Gallica) .